PERFECT GOLDEN BLOOD

1章:十七歳の誕生日 - 0 -

解かれることを望まない秘密だってあるさ

エドガー・アラン・ポオ「盗まれた手紙」

ルイが礼拝堂に入ると、清らかな光に包まれた。壁に等間隔に配置された聖燭により、部屋は朱金に照らされている。

祭壇に向かって歩いていくと、左右に控えた血族たちが恭しくお辞儀をした。

「“我が王……”」

彼等は、とても古い言葉を口にした。幾星霜の月日を共に戦ってきた兄弟たち。普段は軽口を叩きあう仲だが、今は厳かな風情で立っている。神の前では礼儀正しく振る舞わなければならないのだ。

ルイは兄弟たちの敬意に視線で応じ、祭壇の方を向いた。

祭壇には聖別された植物の鉢、磨かれた鏡、宝石を

その高貴なる輝きは、永劫不変たる超越的存在。この世に

“遅かったですね、ルイ”

神は、強い光線を放った。目も口も持たぬ光の球体なのに、不思議と睨まれているとルイは感じた。

「ウルティマス」

ルイは淡々と一礼し、跪いた。

“もっと近くへ”

ルイは立ちあがり、さらに神へと近づいた。薄く水の張られた精緻な文様を浮彫にした円形碑の上に立ち、恭しく手を胸にあてる。

「報告が遅くなり、申し訳ありません」

“まぁ、よろしい……千尋から聞きました。やはり

「いいえ。貴方でも、女王の居場所を特定することはできませんか?」

“彼女も

「いっそ静観してみてはどうですか? 貴方が秩序を守ろうとするから、女王は行動を起こすのだと僕は思いますよ」

ウルティマスはたしなめるように、強い光を放った。

“静観していては大厄災が起こります。ナーディルニティは

ルイは無感動に頷いた。神に相応しい慈愛の言葉にも聞こえるが、実際は、自己中心的な創造への熱意から発せられた言葉だ。神は自ら創造したものが脅かされるのを嫌う。

“しかし、今のそなたでは難しいでしょう。成長を図るにしても、何の助力も与えないのでは、運命の比重が偏るというもの”

そこで神は言葉をきった。彼の語る言葉は、いつも謎めいていて判りにくい。痺れをきらして、ルイは肩をすくめた。

「……つまり?」

“黄金律の娘が定まりました”

「黄金律?」

ルイは己の聴覚を疑うように訊き返したが、神は肯定するように淡い光を放射状に伸ばした。

“間もなく十七歳を迎える、小倉小夜子という名の娘です”

「興味ありませんよ」

ルイは即答した。不遜な態度を叱るように、神は眩い光を放ち、彼を呻かせた。

“十七歳の誕生日に、

「僕が?」

“そうです。ナーディルニティも気づいたはずです。彼女は小夜子を捕まえて、

ルイは盛大に顔をしかめた。うんざりしたような表情で、

「得体の知れない娘の血なんて、僕は飲みたくありませんよ。面倒が起きるというのなら、始末してしまえば良いでしょう。護るより簡単だ」

“愚かな。

神は威厳をもった響きで繰り返したが、ルイは挑発的な笑みを浮かべた。

「争いの火種になるだけでは?」

“黄金律の血は、そなたに調和をもたらします。破壊の衝動を鎮め、王の力を高めるでしょう”

「余計なお世話です。これまでだって、僕は兄弟たちと一緒にやってこれたんです。伴侶は必要ありません」

“ルイ……貴方の苦しみは判ります”

「僕を理解しようと思ってくださるのなら、この忌まわしい呪いを解いてください」

“それは

「貴方にとってでしょう! 僕の意志は? いつ僕が望みましたか?」

幾度となく己の運命を瞑想してきたルイにとって、諸悪はウルティマスに帰結する。

悪の枢軸たる女王、ナーディルニティはウルティマスの姉神である。彼が道を外れた姉神をさっさと見限っていれば、このような苦しみはなかった。我が身に悪魔を抱え、同居に苦慮することもなかったのだ。

「僕は、伴侶なんて要らない」

ルイは一言一句を区切っていった。さらにこう続ける。

「これまでずっと貴方の理不尽に耐えてきたのだから、たまには僕の意見も尊重してください」

沈黙が流れた。神を黙らせたことに、ルイの溜飲は幾らかさがったが、昂った感情を静めるには至らなかった。

「全能なる創造神でも、失敗することがあるのですね。創ったものに心など与えなければ、そのように苛立つこともなかったでしょうに」

皮肉をこめた言葉に、神々しい光がいや増した。次の瞬間、ルイの身体は後方に吹き飛ばされた。背中から大理石の床に落下したが、凶刃な肉体が傷つくことはない。

ルイは身を起こし、顔をあげると、増悪の眼差しで神を睨みつけた。銀色の虹彩は輝きを増し、淡い紫色を帯びている。

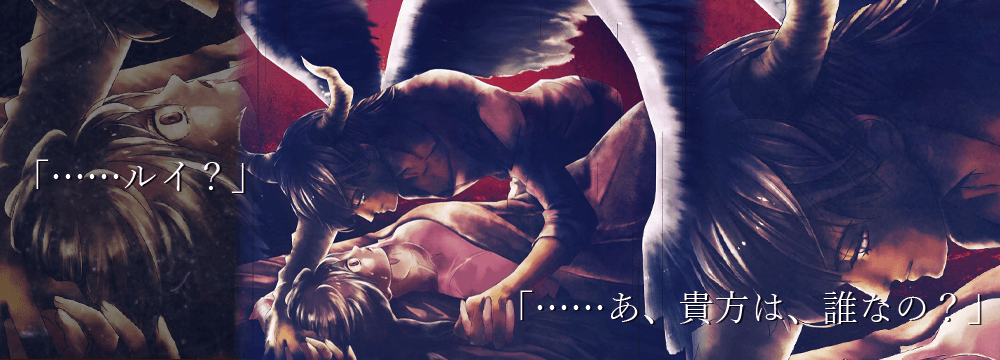

「伴侶なんて欲しくない!」

“私に腹を立てても無意味ですよ、ルイ。彼女が伴侶かどうか、その目で確かめてみれば良いでしょう”

ルイは牙を剥いた。見かねたようにアラスターが傍により、ルイの肩を両手で掴んだ。

「やめておけ」

ルイはアラスターをちらと見てから、腕を振り、肩を掴んでいる手を振り払った。

「……遂せの通りに、ウルティマス。娘に会いにいけばいいのでしょう。守るかどうかは、別ですけれどね」

神々しい光を見据えてから、慇懃に一礼する。背を向けると、静止の声を無視して悠々と礼拝堂をでていった。

ウルティマスは明滅しながら黙考していたが、呼び戻すべきか迷っている血の兄弟たちを見て、

“……放っておきなさい”

呆れを含んだ声を発した。ルイは、ウルティマスとナーディルニティの子だ。二つ神の特性を引き継いでいるせいか、手綱を握ることは酷く難しい。礼節は守るが、神に心服しているわけではない。隙あらば牙を剥こうとする。ウルティマスにしてみれば、ルイは遺憾でならなかった。

ルイは苛々しながら廊下を歩いていた。

(何が伴侶だ。勝手ばかりをいってくれる。黄金律の血なんぞ知ったことか)

紀元前の頃から、人間社会に紛れて過ごしてきた。往々にして人間は血の供給者にすぎず、それさえも、最近はヴィエルの開発した凝縮パックで代用がきく。首に牙を立てて血をすする原始的な行為は、数世紀前にやめてしまった。

彼は

しかし、大いなる祝福を享受する一方で、定められた運命に

与えられた

青春は無味無臭の日々に代わり、緩慢な精神の自尽を迎えつつある……

神の子でありながら、信仰心は欠片ももちあわせておらず、永遠を生きながら、詩に詠われるような運命や永遠の愛を、微塵も信じていなかった。

己の半身――そんなものは、創造神のただの想像の産物にすぎないと思っていたのである。

小夜子に出会うまでは。